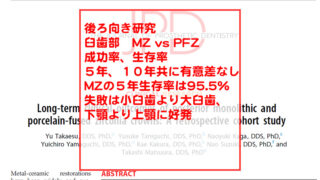

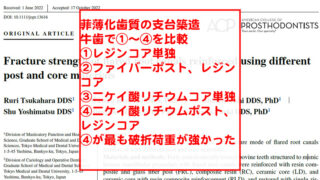

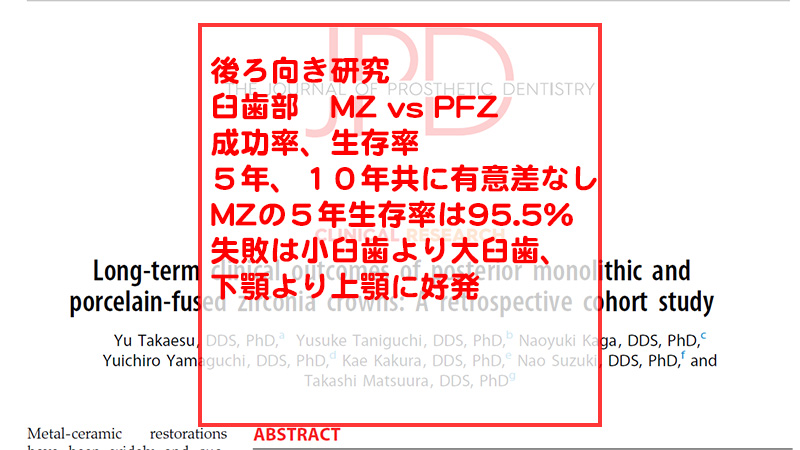

モノリシックジルコニアクラウンとポーセレン前装ジルコニアクラウンの臼歯部における予後比較

ジルコニア冠の予後というのは、まだ歴史が浅いためそこまで明確ではないところがあります。最近当院も臼歯部に対する補綴の多くがモノリシックジルコニアになってきており、ジルコニアクラウンの予後は特に気になっていたところ、福岡歯科の先生から、論文がJPDにアクセプトされたと教えていただきました。丁度気になっている箇所でナイスです。論文はアクセスフリーなのでどなたでもダウンロードできます。

Long-term clinical outcomes of posterior monolithic and porcelain-fused zirconia crowns: A retrospective cohort study

Yu Takaesu , Yusuke Taniguchi , Naoyuki Kaga , Yuichiro Yamaguchi , Kae Kakura , Nao Suzuki , Takashi Matsuura

J Prosthet Dent. 2025 Feb 20:S0022-3913(25)00072-1. doi: 10.1016/j.prosdent.2025.01.033.

PMID: 39984403

https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/39984403/

Abstract

Statement of problem: Monolithic zirconia crowns and porcelain-fused zirconia crowns have been evaluated with in vitro studies, but clinical evidence of their longevity is limited.

Purpose: The purpose of this retrospective cohort study was to compare the long-term cumulative survival and success rates of posterior monolithic and porcelain-fused zirconia crowns and to investigate risk factors associated with complications.

Material and methods: The study included 235 patients and 255 crowns (dropout rate:10.9%). Clinical data were analyzed for single posterior monolithic zirconia crowns and porcelain-fused zirconia crowns placed consecutively during a 10-year period and for subsequent events during follow-up. Survival curves for the monolithic zirconia crown and porcelain-fused zirconia crown groups were drawn using Kaplan-Meier analysis. Statistical differences between groups were tested using the log-rank test (α=.05). The Cox proportional hazards analysis was used to identify risk factors for crown and abutment tooth complications.

Results: The 10-year cumulative survival rates of the monolithic zirconia crown and porcelain-fused zirconia crown groups were 86.0% (95% CI, 72.8 to 99.1%) and 71.0% (95% CI, 54.6 to 87.9%), respectively. The monolithic zirconia crown group had a higher survival rate than the porcelain-fused zirconia crown group, but the difference was not statistically significant (P=.108). The 10-year cumulative success rate was higher in the monolithic zirconia crown group than in the porcelain-fused zirconia crown group, but the difference was not statistically significant (P=.071). Two risk factors were identified for crown complications alone: a molar rather than premolar crown (P=.014, hazard ratio [HR]=6.012) and a maxillary rather than a mandibular crown (P=.003, HR=9.487).

Conclusions: The 2 different types of crowns exhibited application site dependency for crown complications but not for abutment tooth complications.

問題点:モノリシックジルコニアクラウンとポーセレン前装ジルコニアはin vitroで評価されてきました。そのため、長期的な予後の臨床的エビデンスは限定的です。

目的:本後ろ向きコホート研究の目的は、臼歯部のモノリシックジルコニアクラウンとポーセレン前装ジルコニアクラウンの長期的な累積生存率、成功率を比較し、トラブルに関するリスクファクターを検討する事です。

実験方法:本研究には235名、255本のクラウンを採用しました(ドロップアウト率10.9%)。10年間の間に装着された臼歯部のモノリシックジルコニアクラウン、ポーセレン前装ジルコニアクラウン単冠に関して、フォローアップ期間中に起こった事象に関しての臨床データを解析しました。各クラウンの生存曲線をKapkan-Meier法を使用して記載しました。各群の統計的有意差の検定にはlog-rank testを用いました。有意水準は5%としました。Cox比例ハザード解析を冠、支台歯のトラブルに対するリスクファクターの確認に使用しました。

結果:10年間の累積生存率は、モノリシックジルコニアクラウンで86.0%(95%信頼区間 72.8-99.1%)、ポーセレン前装ジルコニアクラウンで71.0%(95%信頼区間 56.4-87.9%)でした。モノリシックジルコニアクラウンの方がポーセレン前装ジルコニアクラウンよりも良好な生存率を示しましたが、統計的有意差は認めませんでした。10年間の累積成功率も、モノリシックジルコニアクラウンの方がポーセレン前装ジルコニアクラウンよりも高かったですが、統計的有意差を認めませんでした。以下の2つのリスクファクターを認めました。大臼歯>小臼歯(p=0.014 ハザード比6.012)、上顎>下顎(p=0.003 ハザード比 9.487)です。

結論:2つの異なるクラウンには、クラウントラブルの適用部位依存性が認められましたが、支台歯トラブルは認められませんでした。

ここからはいつもの通り本文を訳します。誤訳もあり得ますので、気になったら実際の本文をご確認ください。

緒言

陶材焼付鋳造冠は、60年以上幅広く成功裏に使用され、歯冠修復のスタンダードと考えられてきました。それでも、陶材焼付鋳造冠は金属が裏装されているために色調がマッチしにくい可能性や、金、コバルトクロムなどによる金属アレルギーなどが報告されています。そのため、メタルフリーのセラミック修復が一般的になってきました。セラミック修復物の製作についてのテクノロジーで、CAD-CAMが応用されるようになりました。ジルコニア修復のCAD-CAMは、高い強度と審美性両方を提供します。システマティックレビューでは、ポーセレン前装ジルコニアクラウン(PFZCs)の累積5年生存率は91.2%ですが、大臼歯部ではポーセレンが破折することが報告されています。このリスクを除外するために、PFZCsよりも強度、耐久性の高いモノリシックジルコニアクラウン(MZC)に使用する、透明性がありジルコニアが開発されました。

現在のMZC材料には、曲げ強さ、透明性が様々なタイプがあります。イットリア含有量で3つのタイプ、3mol%のイットリア安定化正方晶ジルコニア多結晶体(3Y-TZP)、4mol%のイットリア-TZP(4Y-TZP)、5mol%のイットリア-TZP(5Y-TZP)があります。この中では3Y-TZPが最初に開発されました。最も強い曲げ強さを有していますが、透明性が最も低い材料です。対照的に、後発の4Y-TZPは曲げ強さ、透明性ともに中間で、5Y-TZPは機械的な強さは最も弱く、透明性は最も高いです。最近のシステマティックレビューでは、3Y-TZP単体で製作されたMZCの臨床的生存率は、0.3~2.1年のフォローアップ期間で91~100%であったと報告しています。しかし、このレビューに含まれる研究は、観察期間が短く限定的です。5年までのフォローアップを行った研究では、3Y-TZPのMCZに関する技術的、生物学的トラブルを報告しています。Miuraらは、40MCZ中2つが破折したと報告しています。一方でGungeらは148のMZC中1つが歯根破折と歯髄炎を起こしたと報告しています。MZCが10年といった長期にわたって確実に機能するかどうかは、まだ明らかではありません。加えて、著者はMZCとPFZCの臨床的なアウトカムを比較した研究を把握していません。

本研究の目的は、最大10年間のMZCとPFZCの累積生存率と成功率を後ろ向きに評価し、クラウンと支台歯のトラブルのリスク因子を明らかにすることです。本研究の仮説は、MZCの臨床的なパフォーマンスは、PFZCよりも良いとしました。

実験方法

2011年4月から2021年3月までの10年間に福岡歯科大学病院の補綴科、インプラント科で、MZC、PMZCを臼歯にセットした患者の診療録と技工指示書を評価することで、後ろ向き研究を行いました。本研究は福岡歯科大学の倫理委員会の承認を受けています。対象は、18歳以上、定期的に歯科検診を受診、カリエスリスク、ペリオリスクが高くない人です。歯周病の評価はポケット深さとブリーディング(BOP)を使用しました。5mm以上のポケット深さ、10%以上のBOPは歯周病ありと記録しました。プラークコントールをSilness and Löe plaque index(PI)で評価しました。除外基準は、インプラント支台にセットしたクラウン、部分床義歯の支台歯になるクラウン、問診時に顎関節症、ブラキシズムの既往が確認された場合としました。

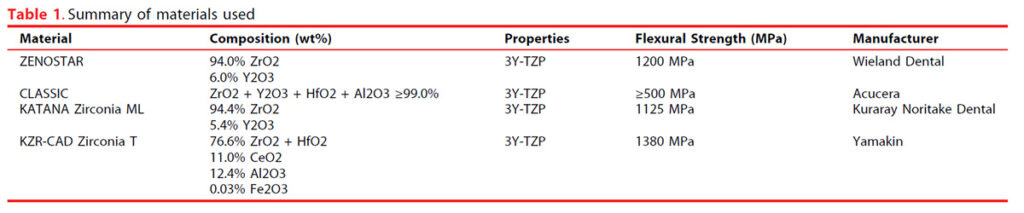

MZCの形成は、シャンファー、6~10度のテーパー、咬合面のクリアランス0.5~1.0mmで、一方PFZCはディープシャンファー、6~10度のテーパー、咬合面のクリアランス1.5~2.0mmが要求されます。系政治にはシリコーンインデックスを使用しました。3名の歯科技工士(1名は大学内、2名は外注先)がクラウンのデザインと製作を行いました。MZCはWieland Dental社製ZENOSTARまたはAcucera社製CLASSICから、PFZCはKuraray Noritake社製KATANA MLまたはKuraray Noritake社製KZR-CAD Zirconia Tで製作しました(表1)。

CAD-CAMシステムは、GC社製GC Aadva、松風社製Shofu S-Wave、Wieland Dental社製Zeno Tecを使用しました。クラウンまたはコーピングの形態を通常のプロトコルに従ってデザインしました。コーピングの厚みは最低0.5mm、20~40μmのセメント厚さを設定しました。全てのPFZCをKuraray Noritake社製CERABIEN ZR External Stainで前装しました。試適と口腔内の調整を行った後に、クラウンを技工所に送り返しました。PFZCはステイニングとグレージングのため、MZCはZircon-Briteによる最終研磨、またはステイニングとグレージングのための返送です。完成したクラウンはレジンセメント(Panavia V5)または、セルフアドヒーシブセメント(SA Routing)でセットしました。セット前に支台歯表面をクリーニング、プライマー処理(Ceramic Primer)を行いました。

性別、年齢、残存歯数、咬合様式、クラウンデータ、支台歯の状態(生活歯または失活歯)、セメントの種類(レジンセメントまたはセルフアドヒーシブセメント)を含む患者データを、診療録、技工指示書から収集しました。情報が不足している場合は、必要な情報を得るために主治医の歯科医に相談しました。

MZC群とPFZC群のデータを統計的に比較するために、Mann-Whitney U検定またはχ2検定を用いました。クラウンと支台歯がフォローアップ期間中に問題なく機能した場合、そのクラウンは成功と考えます。クラウンが脱離してが、再装着できた場合、そのクラウンは生存したが、成功ではないと評価します。ポーセレンのチッピングは、小さい(2mm2未満)、大きい(2mm2以上)で分類しました。研磨で対応できる小さいチッピングは生存と評価しました。PFZCのジルコニアコーピング、MZCそれ自体の破損に関連する破折で、クラウンの交換が必要な場合、失敗と評価しました。チッピング領域と破折の厚みについてはプローブを用いて計測しました。患者が定期検診に来た最終日が、2021年3月31日より1年以上前だった場合、来院最終日をフォローアップ終了日としました。クラウンの成功と生存を解析するために、Kaplan-Meier法を用いて、MZC群とPFZC群の生存、成功曲線を作成しました。2群の比較にはLog-rankテストを用いました。加えて、破折や脱離などクラウン自体に関連するリスクファクター、歯根破折や歯髄炎、二次カリエスなど支台歯に関連するリスクファクターを確認するために、ステップワイズCox比例ハザード解析をハザード比と95%信頼区間の推定のために行いました。この解析は生存、成功データそれぞれを別に行いました。

結果

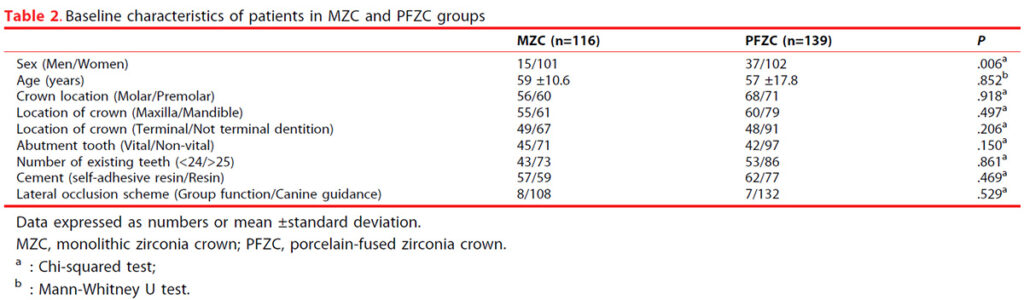

前述した基準を元に、264名、285本のクラウンを本研究のために選択しました。治療は最低3年以上の経験を有する28名の歯科医師により行われていました。29名(30本)の患者が、クラウンセット後に再来院しませんでした。これらの患者をKaplan-Meier解析に含めなかったため、最終的に235名、255本(MZC 110名、116本、PFZC 125名、139本)となりました。ベースラインでは、男性と女性比率に有意差が認められました。他の項目については有意差を認めませんでした(表2)。平均フォローアップ期間は80か月(22~120か月、MZC 75±47か月、PFZC 82±51か月)でした。

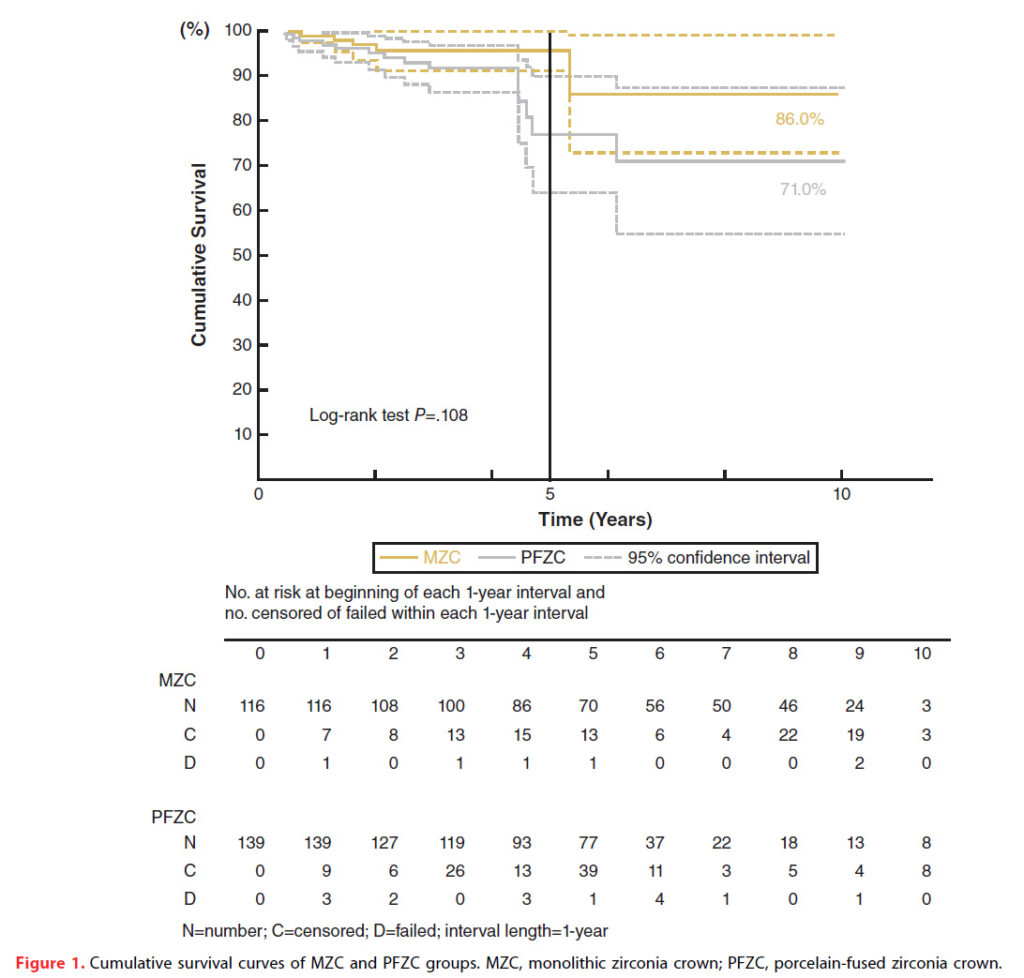

Kaplan-Meier解析の結果、5年間の累積生存率は、MZC群で95.5%(95%信頼区間 91.2~99.9%)、PFZC群で76.9%(95%信頼区間 63.9~89.9%)でした。10年間の累積生存率は、MZC群で86.0%(95%信頼区間 72.8~99.1%)、PFZCでは71.0%(95%信頼区間 54.6~87.9%)でした(図1)。MZCの生存率がPFZCより高い結果でしたが、統計的な有意差は5年、10年共に認めませんでした。

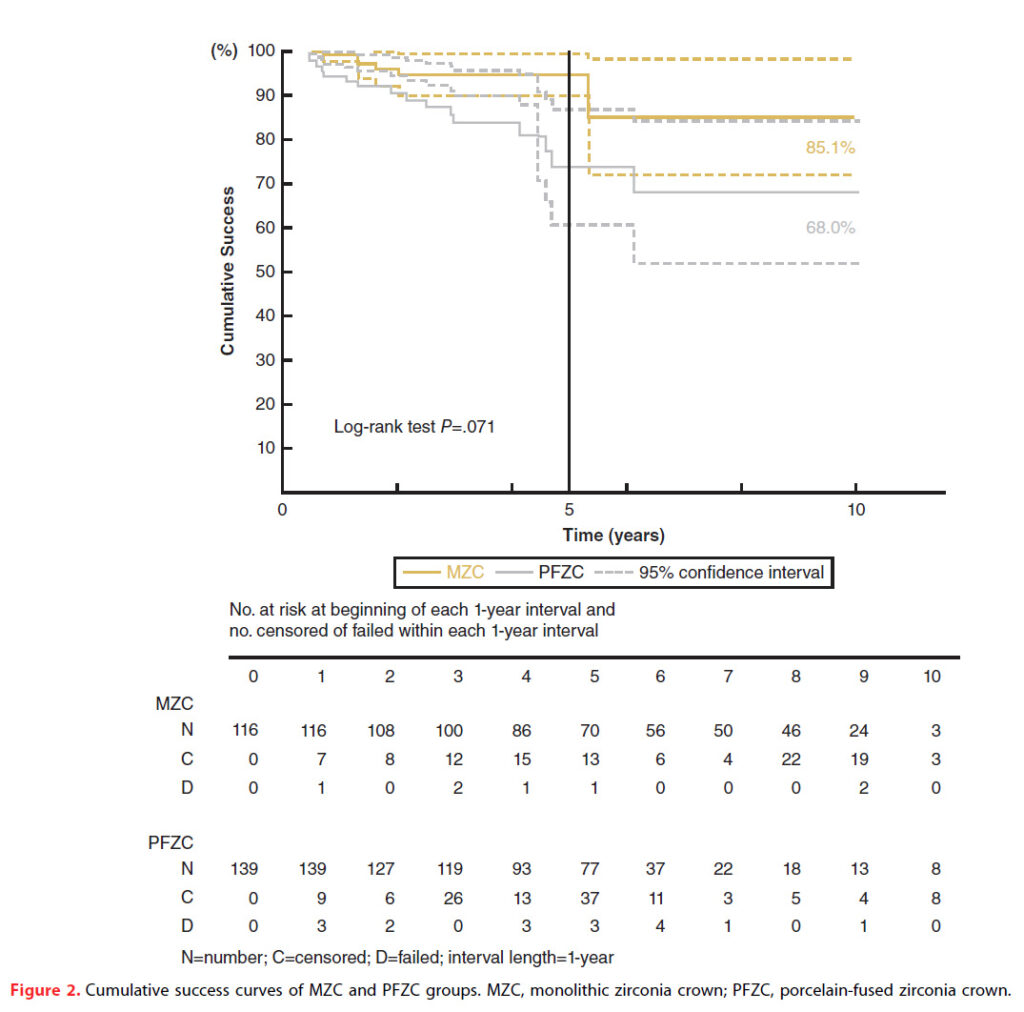

5年間の累積成功率は、MZCで94.6%(95%信頼区間 89.8~99.3%)、PFZCで73.6%(95%信頼区間 60.6~86.7%)で、統計的な有意差を認めませんでした(図2)。10年間の累積成功率は、MZCで85.1%(95%信頼区間 72.0~98.2%)、PFZCで68.0%(95%信頼区間 51.9~84.1%)で、こちらも統計的な有意差を認めませんでした。

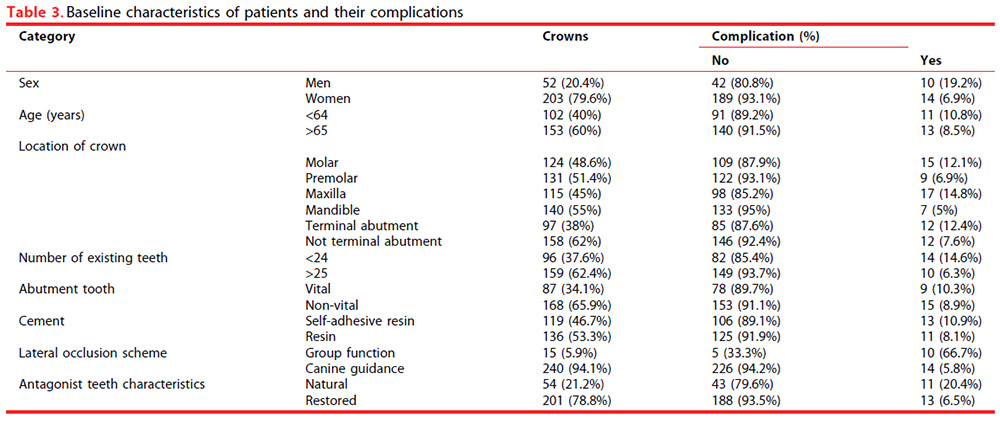

表3に、トラブルのありなしによる分布を示します。125本のクラウンが大臼歯に131本が小臼歯に、115本が上顎に、140本が下顎にセットされました。加えて、119本がセルフアドヒーシブセメント、136本がレジンセメントでセットされました。54本の対合歯は天然歯で、201本の対合歯は修復済みでした。

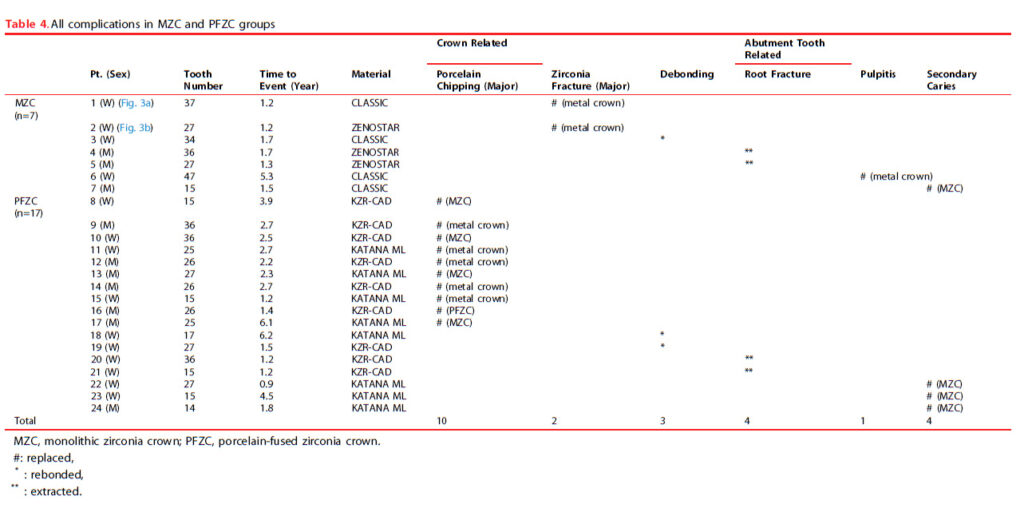

本研究で調査した255本のクラウンのうち、24本(9.4%)でトラブルが発生しました。MZCが7本、PFZCが17本でした(表4)。トラブルをクラウン関連、支台歯関連に分類しました。クラウン関連のトラブルは、PFZCのポーセレンのチッピング、MZCの破折、冠の脱離を含みます。支台歯関連のトラブルは、歯根破折、歯髄炎、二次カリエスを含みます。

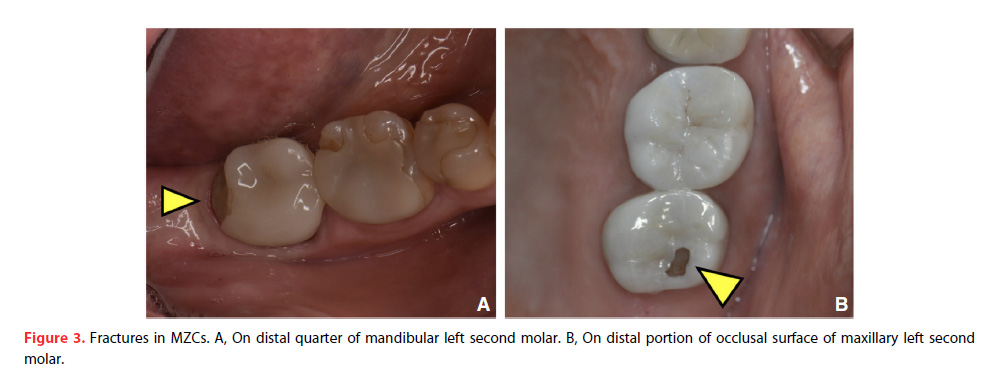

クラウン関連のトラブルは15件(5.9%)で、3件がMZC群、12件がPFZC群でした。MZCでは本体のチッピングはありませんでしたが、2名で新製が必要なクラウンの破折が認められました(図3)。1名で脱離が起こりましたが、再装着で対応できました。

PFZC群では、小さなチッピングは認めませんでしたが、大きなチッピングを10名に認め、新しい冠への交換が必要でした。ジルコニアコーピング自体は正常で破折は認めませんでした。加えて、2本のクラウンが脱離し、再装着していました。支台歯のトラブルは、MZC群では4名、PFZC群では5名に認められました。MZC群では歯根破折2件、歯髄炎1件、二次カリエス1件でした。PFZC群では歯根破折2件、二次カリエス3件でした。

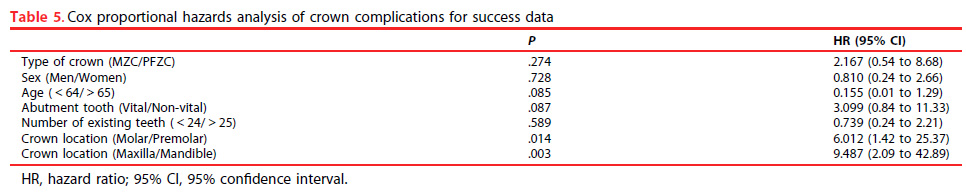

生存、成功データから、Cox比例ハザード解析をそれぞれ行いました。生存データでは、クラウン、支台歯トラブルには有意な知見は認められませんでした。しかし、成功データでは、多変量解析におけるクラウントラブルの有意性のパターンが明らかになりました(表5)。クラウンの種類、性別、年齢、支台歯の生活、失活、残存歯数による有意差は認められませんでした。しかし、クラウンの位置、大臼歯 vs 小臼歯、上顎 vs 下顎では有意差を認めました。

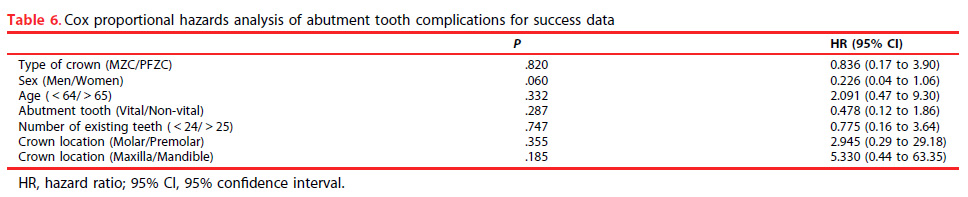

大臼歯部のクラウンは、小臼歯よりも成功率に影響するトラブルのリスクが高く(ハザード比 6.012)、同様に、上顎は下顎よりリスクが高い(ハザード比 9.487)ことが示唆されました。対照的に、支台歯のトラブルについては有意なリスクファークターは確認出来ませんでした(表6)。

考察

本研究では、116本のMZCで2本の破折を認め、より耐久性の高いジルコニアに実質的な損傷があることが明らかになりました。しかし、10年間のMZCの累積生存、成功率は、PFZCと有意差を認めませんでした。これは、MZCの方がPFZCよりも臨床的パフォーマンスが優れているという当初の仮説と異なる結果となりました。

最近のMZCについての最大5年間のフォローアップ後ろ向き研究では、3.5年の生存率が91.5%、5年間の生存率が93.1~98.1%、5年間の成功率は87%と94%と報告されています。本研究での5年間の生存率、成功率はそれぞれ95.5%、94.5%であり、過去の報告とほぼ近似しています。PFZCでは、より長いフォローアップ期間の後ろ向き研究で、10年間の生存率と成功率は67.2%、62.1%と報告されており、本研究の71.0%と67.9%とほぼ同じです。結局、本研究のMZCとPFZCの生存率、成功率は過去の研究とほぼ一致したものでした。システマティックレビュー(論文10)によると、陶材焼付鋳造冠の5年生存率は95.7%と推定されています。加えて、2340本の陶材焼付鋳造冠単冠を25年までフォローしたWaltonの研究では、10年生存率は97.8%、25年生存率は85.4%でした。MZCが同様の臨床結果を達成できるかどうかは、まだわかりません。

Cox比例ハザード解析では、クラウントラブルのリスクファクターとして、クラウンの種類(MZC、PFZC)は該当しませんでしたが、クラウンの位置は該当しました。小臼歯よりも大臼歯、下顎よりも上顎の方がリスクが増加しました。小臼歯よりも大臼歯の方が咬合力が大きい、というのがもっともらしい理由ですが、上顎についての知見は説明するのが難しいです。興味深いことに、過去の研究では、歯周病のメインテナンス中に歯を喪失するのは、下顎よりも上顎の方が多いと報告しており、これが今回見られたクラウンの失敗と関連しているかもしれません。

ソフトウェアプログラム(G*power v3.0.10; Heinrich-HeineUniversität Düsseldorf)を用いたpost hoc power analysisにより、サンプルサイズ(MZC群116本、PFZC群139本)が差を検出するのに十分であるかどうかを評価しました。効果量を0.8(大)、0.5(中)、0.2(小)とすると、有意水準0.05において、検出力は大で0.99、中で0.97、小で0.35となりました。これらの結果から、サンプルサイズは効果量大、中を決定するには適切で、効果量小を決定するには足りないことが示唆されました。いくつかのバイアスに影響される可能性があります。例えば、29名、30本のクラウンが本研究からドロップアウトしました。ランダム化していない後ろ向き研究のため、選択バイアスのリスクがあります。審美性、機械的な特徴の違いが、PFZCとMZCを選択する際のランダム化を困難にしています。5年間のMZCとPFZCの臨床成績を評価した前向き研究では、MZCの殆ど(96.5%)が臼歯部に使用されましたが、PFZCの62.5%は前歯部に使用されていました。同様の分布が今回も起こっていました。担当医が客観的に強い咬合力を有すると判断した患者に、MZCが高頻度に選択されていました。診療録と技工指示書のみからデータを採取しているため、情報バイアスも本研究に影響しました。

本研究では、10年間の累積成功率においてMZC群(85.1%)とPFZC群(68.0%)で有意差を認めせんでした。MZCに要求される咬合面の厚みが最少0.5mmであることが結果に寄与したかもしれません。今回参加した歯科医は、MZCの咬合面クリアランスを0.5~1.0mmを目標としていましたが、実際クラウン装着時に厚みを確認していません。咬合面の厚みが0.5mmで116本のMZC中2本が破折しました。この破折は第二大臼歯に起こりました。適切な形成が難しく咬合力がかかりやすい部位です。実験室での研究では、咬合面の厚みが最低0.5mmが推奨されていますが、臨床的な知見から、咬合力が大きい患者には1.0mmまたはそれ以上の厚みが適していることが示唆されています。

結論

本後ろ向き研究の知見に基づき、以下の結論が導かれました。

1 MZC群とPFZC群は、生存率、成功率ともに統計的に同等でした。

2 小臼歯より大臼歯、下顎より上顎の方がクラウンのトラブルリスクが増加しますが、支台歯のトラブルには影響せんでした。

3 患者のドロップアウト、クラウンの種類の選択、後ろ向き、非ランダム化のような選択バイアスで、結果が影響されているかもしれません。

4 診療録と技工指示書のみからデータを抽出しているため、情報バイアスが起こっている可能性があります。

5 実験室レベルでの結果に基づいたMZCの咬合面厚み0.5mmの臨床への適応が影響した可能性があります。

まとめ

統計的な有意差を認めませんでしたが、臼歯部においてMZCの方が有利っぽいなという雰囲気は感じました。著者の先生も厚み0.5mmは薄すぎたかもと考察で述べています。大臼歯部はもっと咬合面の形成を大きくジルコニアの厚みを取っていれば結果は異なった可能性は充分ありそうな感じですね。

自分の症例でいままでモノリシックが破折した症例はないのですが、他院で治療して割れたのを2回ほど経験していますが、やはりクリアランスが少ない症例でした。まあ当たり前といえば当たり前ですが・・・。

後ろ向き研究のため、10年後にフォローアップしている患者さんが数えるほどしかいないです。5年目まではある程度人数も多いですが、5~10年でのトラブルの発生は過小評価されている可能性もある気がします。多少のチッピングは患者さんも気付かずに再来院しないことも充分考えられますしね。

臼歯部においても、モノリシックの5年目までの予後はかなり高く、歯根破折等のリスクもそこまで高く無い事がわかりました。硬い材料を使うと支台歯に対して良くないという意見をたまに聞きますが、この実験結果からはそういうことはないようです。自分のジルコニアの臨床経験がそこまで長いわけではないので、他の論文等も読んでいきたいと思っています。