酸蝕、NCCLは現代病である

NCCL第6弾は人類学

いままでNCCLに関して文献を読んできました。

歯磨きだけでも条件次第ではNCCL領域であるCEJ下の象牙質は削れてしまう事や有限要素的に頬舌側両方の歯頸部に応力が集中する可能性があるのにNCCLは頬側メインである、ということなどを文献から学びました。

今回は人類学的な見地からtooth wearを検討したレビューになります。これ180以上引用されており、かなり重要な論文と考えられます。人類学的な論文は滅多に読まないので英語が難しくて手こずりました。

Kaidonis J A. Tooth wear: the view of the anthropologist. Clin Oral Investig 2008; 12: 21–26. DOI: 10.1007/s00784-007-0154-0158.

https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/17938977/

Abstract

Anthropologists have for many years considered human tooth wear a normal physiological phenomenon where teeth, although worn, remain functional throughout life. Wear was considered pathological only if pulpal exposure or premature tooth loss occurred. In addition, adaptive changes to the stomatognathic system in response to wear have been reported including continual eruption, the widening of the masticatory cycle, remodelling of the temporomandibular joint and the shortening of the dental arches from tooth migration. Comparative studies of many different species have also documented these physiological processes supporting the idea of perpetual change over time. In particular, differential wear between enamel and dentine was considered a physiological process relating to the evolution of the form and function of teeth. Although evidence of attrition and abrasion has been known to exist among hunter-gatherer populations for many thousands of years, the prevalence of erosion in such early populations seems insignificant. In particular, non-carious cervical lesions to date have not been observed within these populations and therefore should be viewed as ‘modernday’ pathology. Extrapolating this anthropological perspective to the clinical setting has merits, particularly in the prevention of pre-mature unnecessary treatment.

長い間人類学者達はtooth wearは生涯を通した機能を有する歯の正常な生理的現象であると考えてきました。wearは歯髄露出や根未完成歯のロストが起こった場合のみ病的であると判断されました。加えて、顎口腔系のwearの代償として起こる適応変化として、持続的な萌出、咀嚼サイクルのワイド化、顎関節のリモデリング、歯の移動に伴う歯列弓の短縮化などが報告されています。異なる種を用いた比較研究もこれら生理的過程を報告しています。特に、エナメル質と象牙質のwearの違いは歯の形態や機能の進化に関連した生理的過程であると考えられています。咬耗と摩耗のエビデンスは何千年にもわたり狩猟民族に存在する事が知られていますが、酸蝕に関してはこういった過去の民族には明確ではありません。特にNCCLはこれらの民族に認められず、そのため現代病であると認識するべきかもしれません。この人類学的見地を臨床的な決定に使用する事は、特に未成熟で不必要の治療を防止するためにはメリットがあります。

緒言

狩猟民族、農耕民族、中世、そして現代人を扱った人類学的な研究から、tooth wearは生涯を通した機能を有する歯の正常な生理的な現象であると結論づけられています。wearの程度やパターンは食事による摩耗や歯を道具として使っていたかによって異なります。食事とwearの直接的な相関は他の種において実証されています。さらにwearの進行に応じて顎口腔系が変化、順応する事が報告されています。

人類学的なアプローチと対照的に、前世紀、虫歯や歯周病、歯列崩壊に晒された時代において歯科学は科学へと進歩したと言われます。その結果、新しく萌出してくる歯は理想的な機能を発揮する形態であるという前提の元に、オリジナルの形態への歯列の修復や回復に関する専門知識が飛躍的に発達しました。歯科の見解は以前の厳格な幾何学的概念から一部外れましたが、それにもかからず全てのwearが病的であるという性急な考えがあります。

この論文は文献レビューではありませんが、分野を横断しwearを理解するための今までと異なるモデルを提供する試みです。この概念は比較解剖学の人類学的展望を含む一方で、歯科医による最近の臨床的知見も考慮しています。

wearという用語とメカニズム

長年、人類学者達は摩耗、咬耗、酸蝕という用語でさえ互換的に同じものを指す言葉として使用してきました。tooth wearは主として食事と道具の使用により起こります。実際、何気なく摩耗と関連します。逆にここ数年で歯科医達は咬耗、摩耗、酸蝕という言葉を別のメカニズムで定義することに賛同しているようです。しかし、そのメカニズムが理解されているかどうかは微妙であるようにみえます。以下に定義概要を示します。

Attrition(咬耗)

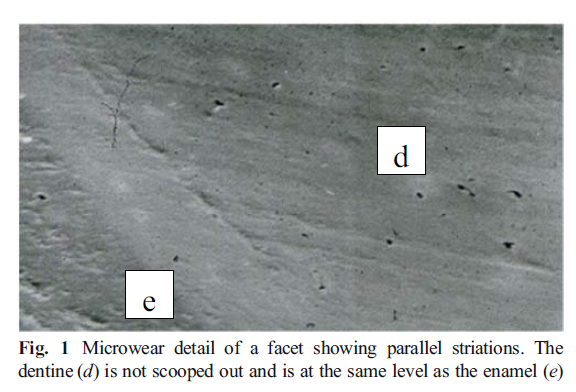

咬耗は食物を介しない(グラインディングなどの)歯と歯の接触によって起こり、ファセットによって特徴付けられます。象牙質が露出した場合、cuppingやscooping(くぼみ)を伴わないフラットな状態で残存します。拡大して微少な面を見てみると、ファセット境界に特徴的に起こる平行な筋が観察されます。一般的に輝いているファセットは活動性咬耗のよい指標であり、オーストラリアのアボリジニによく認められます。

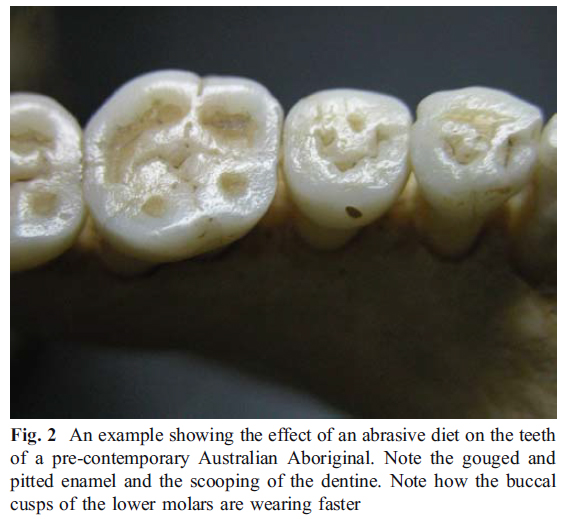

Abrasion(摩耗)

摩耗は外因性の物質が歯の表面とこすれてできるものです。多数の異質な物質(歯ブラシなど)により摩耗が引き起こされます。最も一般的で澪とされるものは食べ物です。食べ物による摩耗は非解剖学的で特異的です。ファセットと対向する咬合面全体にwearができます。咬耗と対照的に象牙質が掘られてくぼみになります。摩耗性食品の作用により小さな穴やくぼみ、他の組織破壊が引き起こされます。一般的に下顎頬側咬頭と上顎舌側咬頭が早く削れます。

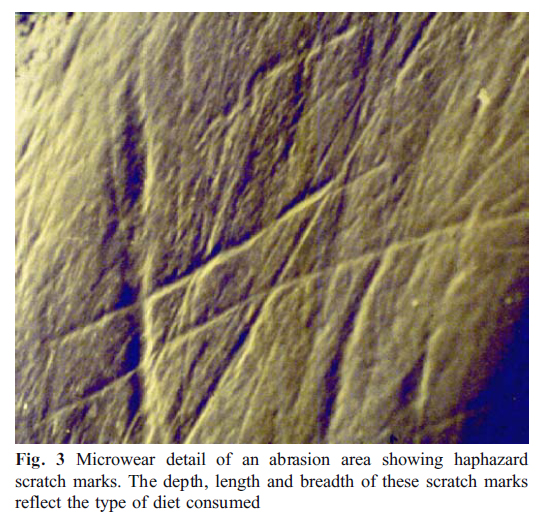

拡大すると、消費された食べ物の種類や歯の表面に当たった物体を反映した無作為に引っかかれたような痕が観察されます。

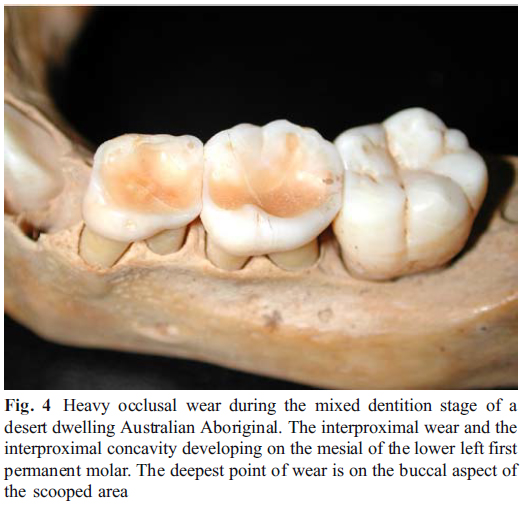

摩耗は硬い繊維質のものを食べる、特に砂漠に住む狩猟民族に良く認められるwearです。この民族は全ての年齢層に摩耗が認められます。エナメル質だけでなく象牙質が露出した場合には象牙質も摩耗しています。摩耗の程度は年齢と直接的に相関します。しかし、高齢になるに従い臼歯部の摩耗は指数関数的な関係になります。食べ物とその摩耗性は一定であるにも関わらずです。

面白い事に削れた象牙質は知覚過敏ではありません。拡大すると咬合面に露出した象牙細管がスメア層で埋まっています。スメアー層はバーでの切削等で報告されていますが、咀嚼時の機械的な動作においても同様の結果になったと考えられます。象牙質が磨かれた状態になっているようです。次に酸蝕と比較すると、摩耗による象牙質のくぼみは比較的浅く、深さと広さの比が比較的固定された状態になっており、ある程度進行してもその比が保たれます。摩耗が進行すると咀嚼サイクルがワイドになり、下顎頬側と上顎舌側部に最も深いくぼみが認められます。

Erosion(酸蝕)

酸蝕はプラークの存在無しで歯の抗生物質が化学的に溶解する事と定義できます。臨床所見としてはよく報告されています。象牙質のくぼみは一般的な特徴ですが、摩耗とは決定的な違いがあります。酸蝕が活動性なら、象牙細管は開いたままで知覚があります。またくぼみは深くなり続けます。

研究者達は内因性、外因性などの原因に依存した酸蝕パターンを報告してきましたが、そのパターンは唾液の流れやペリクルの存在によって修飾され、酸の持続的な作用は咬合面よりも他の面に影響する可能性があることを強調するべきです。そのため、口腔衛生が素晴らしくバイオフィルムの影響などを除去出来る場合には、色々な歯面が色々な程度で影響を受けます。

Interplay between the various mechanisms of wear(相互作用)

咬耗、摩耗、酸蝕は相互的に起こりますが、強度や期間の違いによりwearの状況も変化します。咬耗と摩耗の相互作用はアボリジニを被験者とした長期間の成長研究が報告されています。過酷な環境にずっといたグループは一定の割合でのwearの進行が認められます(摩耗)。しかし、これらの被験者はファセットという咬耗の所見も示しました。断続的なグラインディングの発生によるものです。これは咬耗の定義が食物の介在無しの上下の歯の接触によると定義されているためです。もし、ファセットが咀嚼中の歯の接触によって起こるものなら、常に存在するはずで、力強い咀嚼が必要な狩猟民族によく認められるはずです。

生理的適合

tooth wearへの人類学的なアプローチは遺伝と環境の相互作用であると総括できます。モデルは遺伝的な要素が歯の形態と咬合に独立してどのように影響するかを強調します。一方で咬合や食べ物の硬さは咀嚼パターンに影響します。時が経つと咀嚼はwearを引き起こします。それは歯の形態、咬合、そして咀嚼パターンに影響します。このwearによるサイクルは高齢になるまでずっと続きます。歯はボロボロになり、ロストするかもしれません。最近の歯科学ではこの形態の変化を犬歯誘導からグループファンクション、そしてフラットな咬合平面に至る連続的な変化として記載しています。

生理的な適合を伴う段階的なwearに関する症例は数多くあります。例えば咬頭の高さが減少するにつれて、涙の形をしている咀嚼パターンは顎関節のリモデリングと平坦化に関連してより幅広になっていきます。加えて、wearの代償的なメカニズムとして持続的な萌出が起こります。wearと持続的な萌出の相互作用により咬合高径が決まります。

咬合力、隣接面のwear、近心への歯の移動には直接的な関連があります。繊維質、硬い物を食べる際の強い咬合力は、摩耗だけでなく、隣接面に生じたwearを埋めるための歯の移動も引き起こします。面白いのは、この移動により歯の近心側のwearの方が遠心よりも速く起こるので、フラットな面というよりは近心にくぼんだ形になります。

ベッグの矯正の原則は彼の咬耗による咬合の理論によって支えられています。咬耗による咬合とは隣接面のwearにより歯の近心移動が起こり歯列弓長が減少するというものです。ベッグは歯列弓長の減少は遠心に埋伏ではない智歯用のスペースができると主張し、実際アボリジニによく認められます。ベッグはさらに現代社会における叢生は隣接面のwearがなくなったことと関連すると信じていました。矯正のために小臼歯を抜歯するというコンセプトはベッグによって提唱されたもので、生涯で減少する歯列弓の長さは小臼歯分の近遠心長と等しいという前提から生まれた物です。

形態と機能

比較研究において、多くの哺乳類で上記の生理的プロセスは永続的な変化であることが支持されています。

wearは数百万年前の最初の歯の構造物にも存在します。そのため、wearは歯の解剖だけではなく歯の周囲組織自体を形態づける主な選択力の1つであると進化的な展望から主張されました。解剖学的な関係とエナメル質と象牙質のwearの違いは咀嚼効率にとって重要です。

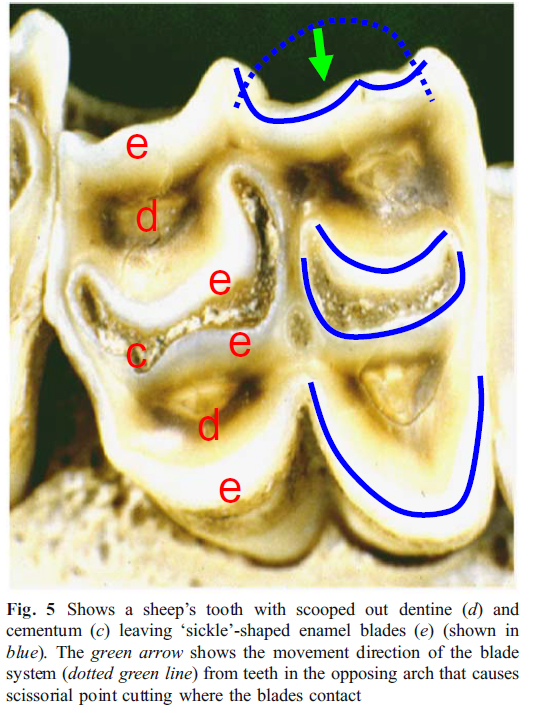

象牙質とセメント質の露出後の即座の凹みは色々な種、特に草食動物で報告されています。例えば図5は咬合面にwearが起こった羊の歯で象牙質とセメント質がえぐれています。このwearの違いは対合歯と対向する鎌形のエナメル質の形成を促進します。このお互いに鎌形の刃を持ったくぼみは下顎舌側と上顎頬側で対向します。この歯の形態は下顎がワイドに動くときに機能します。咀嚼サイクルの側方成分は狭い関節窩によるせん断を可能にします。対向するエナメルの刃がお互いに通過するのはいわゆるハサミによるポイントカッティングを起こします。これは非常に効率の良い咀嚼動作です。この機能パターンはEveryによって多くの種において50年以上前に報告されました。wearが進行した人間の咀嚼サイクルがワイドになるのはこの理論と合っています。

歯根が生涯を通じて未完成でエナメル質や象牙質、セメント質すら作り続ける多くの種で認められる他の一般的な特徴として、持続する萌出があります。異なるwearと持続する萌出によるwearの補償を通じて咀嚼効率を改良し維持しているようです。

生理的 vs 病的なtooth wear

咬耗と特に摩耗はおよそ2万年前のホモ属から認められるようです。最近、柔らかい食べ物が主体の近代的な社会になり急激に摩耗が減りました。その代わり酸蝕が現代病として存在するようになりました。私達の祖先である狩猟民族は酸性の食事(酸っぱいフルーツなど)を食べていましたが、季節性で一時的なものであり明確な酸蝕の影響はありませんでした。唾液が物理的なバリアーとしてのバイオフィルムの存在下で防御的な役割を果たしてきたかもしれません。このような過酷な環境では、水が主な飲料でした。理論的に酸は狩猟民族の歯の咬合面に影響したかもしれません。しかし、摩耗を伴うwearが主なメカニズムであり、酸蝕は臨床的なエビデンスはありません。酸蝕の可能性は殆どないという主張もあります。もし酸蝕が進行すれば、咬合面以外が影響されます。さらに、NCCLは狩猟民族、特にオーストラリアアボリジニには認められません。古代アメリカの頭蓋やヨーロッパの先史時代や有史時代の頭蓋に関しても同様です。

中世の農耕の発展に伴い、食べ物の発酵が一般的になりましたが、酸蝕は比較的あまり認められません。近代になり裕福になった事で酸蝕がかなりの割合を占めるようになりました。pre-European contactのある研究で、マオリには咬合面酸蝕の報告があります。これは食の明確な変化が起こった強い証拠であると考えられます。

対照的に摩耗のような機械的プロセスは常に存在します。今日観察されるような酸蝕は現代に限定されています。この主張は口腔環境のアンバランス化を招く酸の過度な消費と酸蝕のメカニズムは病的である事を確認します。

wearの割合と臨床的な展望

wearの臨床的なアセスメントはしばしば主観的ですが、修復処置が行われる前に必要な情報です。一般的にwearの程度は年齢と相関します。若い人のwearは病的であると判断した方がよいかもしれません。一方で高齢者の小さいwearは生理的であるかもしれません。この重複は現代社会で審美的な問題と捉えられ、未成熟な修復治療に終わるかもしれません。酸蝕があれば、ちょっと違った理解でアプローチするべきです。例えば、非常にマイルドな酸蝕であれば保存処置なしで予防処置により進行をストップさせることができます。

見落とされるwearの一側面として、患者への質問の中での活動性の程度の把握があります。例えば、仮定として50歳の患者さんが1年で10%の歯冠を失ったとします。そのままの割合で進行すれば60歳で臨床的な歯冠を全て失うことになります。wearが明確に認められなかったとしても、これは病的と判断されるかもしれません。治療前に現在のwearの進行割合を評価する事が重要です。

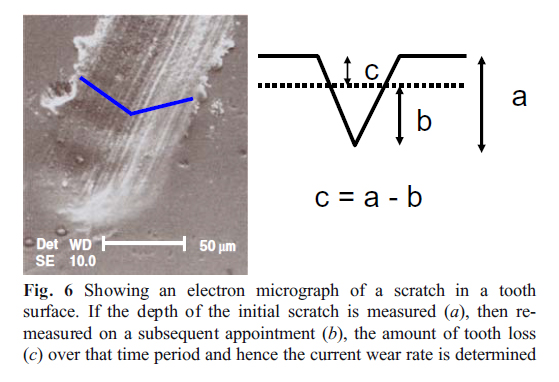

活動性を簡便に判断するために12番のメスの刃を使ったスクラッチテストがあります。メスの刃でwearの歯面を非常に弱くひっかきます。数日後にひっかいた部分を観察します。ひっかいた部分が鋭利ではない、明瞭ではない、すでに見当たらない場合、wearは活動性です。

より正確な評価として電子顕微鏡(SEM)を用いたスクラッチ部分の微細な測定があります。スクラッチした際の印象を取りレプリカを作ります。さらに数日後に再度印象を取り、差分を取ります。

まとめ

かなり英語が分かりづらく、although however neverthelessがあまりにも多くて途中で心が折れそうになりました。だいぶ意訳したり端折った部分もありますし、誤訳しているかもしれませんので、気になった方は原文の確認をお願いします。

さて、あれだけ咬耗や摩耗した咬合面で咬んでいてもNCCLはなかった、と言われるとNCCLと咬合の関連性に疑問符はつきます。あれだけ咬耗、摩耗している古代人は当然フルバランス的になって軸面方向以外の側方力はあったのではないでしょうか。

酸蝕が現代病、NCCLも現代病、というなら、やはり酸蝕+他の要因、と考える方がしっくり来そうだな、と思いました。

しかし、最後のメスで傷つけるやり方、確かによい方法のように思いますが、患者さんの了解が得られるのかちょっと不安ではあります。