歯質が極端に薄い支台築造に二ケイ酸リチウムポストを使う方法

ギリギリ残すことにきめた歯根ですが、歯質が薄くてどうしよう・・・ということはたまにあります。そういった場合の支台築造の方法について一助になりそうな論文をみつけたので、読んでみたいと思います。

Fracture strength of flared root canals reinforced using different post and core materials

Ruri Tsukahara , Wataru Komada , Shinya Oishi , Shu Yoshimatsu , Hiroyuki Miura , Kenji Fueki

J Prosthodont. 2023 Aug;32(7):639-645. doi: 10.1111/jopr.13616. Epub 2022 Nov 4.

PMID: 36270777

https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/36270777/

Abstract

Purpose: To examine the fracture strength and fracture mode of flared root canals reinforced with different post and core materials.

Materials and methods: Forty endodontically treated bovine teeth structured to mimic human mandibular premolars with flared root canals were reinforced with resin composite and glass fiber post (FRC), composite resin (RC), ceramic core (LD), and ceramic core with resin composite reinforcement (RLD), and restored with single zirconia crowns (n = 10 in each group). The fracture strength and mode of the root canals restored with zirconia crown were assessed. The fracture strength was compared with a one-way analysis of variance (ANOVA) following Tukey HSD tests. A multiple regression analysis was conducted to test the effect of the post/core materials on the fracture loads. Fisher’s exact test was used in the failure mode analysis.

Results: The mean fracture strength of RLD was significantly higher than RC, FRC, and LD (p < 0.05), while no significant differences were found among RC, FRC, and LD (p < 0.05). The regression analysis found that the fracture strength using the lithium disilicate was significantly lower for the post and higher for the core than that using the resin composite (p < 0.05), and there were no significant difference in the fracture strengths between the resin composite and glass fiber used for the post (p > 0.05). Most of the specimens exhibited root fractures, and no significant differences were observed among the groups (p < 0.05).

Conclusions: The results of this study suggest that reinforcement of flared root canals using a combination of resin composite for the core and lithium disilicate ceramic for the post is superior to resin composite and glass fiber in mechanical properties when restoring a single crown.

目的:異なるポスト、コア材料で強化されたフレア根管の破壊強度、破壊形態を調べる事です。

実験方法:フレア根管を有するヒト下顎小臼歯を模した構造の40本の根管治療済み牛歯に、10本ずつファイバーポストレジンコア(FRC)、レジンコア(RC)、セラミックコア(LD)、セラミックコア+レジン(RLD)でコア築造を行った後にジルコニアクラウン単冠修復を行いました。ジルコニア冠で修復された根管の破壊強さと破壊形態を調べました。破壊強度の解析は、一元配置分散分析を用い、Tukeyの多重比較を行いました。ポスト、コア材料が破壊負荷に与える影響を検討するために、多変量回帰分析を行いました。故障モード解析にはフィッシャーの正確確率検定を用いました。

結果:破壊強さの平均は、RLDが他の3つの材料よりも有意に大きくなりました。一方で、RC、FRC、LDには有意差は認められませんでした。回帰分析から、二ケイ酸リチウムをポストに用いた場合の破壊強度はレジンコアよりも有意に小さく、二ケイ酸リチウムをコア材料として使用とした場合、破壊強度は有意に大きい結果となりました。殆どの試料は歯根破折しましたが、各群において統計的有意差は認めませんでした。

結論:本研究の結果から、単冠修復を行う場合、フレア根管の補強には二ケイ酸リチウムポストにレジンコアの方が、グラスファイバーポストにレジンコアの組み合わせよりも機械的特性が優れていることが示唆されました。

ここからはいつもの通り本文を訳します。誤訳もあり得ますので、気になったら実際の本文をご確認ください。

緒言

近年、根管治療歯の補綴治療において、歯根破折が大きな問題になっています。永久歯抜歯の主な理由の1つが根管治療後の歯根破折です。残存歯が少なく臨床的に重症な場合、残存象牙質が十分にある歯根の破折と比較して、歯根破折が起こりやすい傾向があります。そのようなケースでは、ポストとコアの選択が重要です。

充分な根管象牙質の量がある場合の鋳造メタルポストとメタルをベースとしたコアは、精度の高さとその強度のためよく使用されてきました。鋳造メタルポストコアは、残存象牙質、歯質が充分にある場合には、高い強度を有すると報告されています。逆に、象牙質の弾性係数とかけ離れているために、根尖部への応力集中がしばしば垂直性の歯根破折を起こします。そのため、フレア根管へのメタルコアの適用は熟慮が必要です。

歯科材料のめざましい発展と接着技術の改良により、レジンを用いた修復が広まりました。レジンの弾性係数は象牙質に近似しており、根尖部の応力集中と垂直性歯根破折になりにくい事が示唆されます。しかし、コンポジットレジン築造の場合、歯頸部に応力が集中し、水平的な歯根破折の原因になるかもしれない事が報告されています。レジン修復において、しばしばファイバーポストが強化のために使用されます。ある研究者らは、ファイバーポストの使用により高い破折強度を獲得できると報告しています。しかし、固定性ブリッジの支台歯または部分床義歯の鉤歯では、強い側方力が構造物にかかり、水平性歯根破折のリスクが増加するかもしれません。

他のポストコアの方法としては、ジルコニアポストにグラスセラミックコアの組み合わせがあります。新しいポストコアシステムの発展はめざましいです。特に、薄い根管をコンポジットレジンで補強し、その後にポストコアを築造する方法は、レジン単独、またはポストコア単独よりも強いです(文献19~23)。対照的に、審美性、金属アレルギー関連の問題が最近増加しており、メタルフリー修復の重要性が増しています。二ケイ酸リチウムガラスセラミックは、歯冠修復材料とメタルとして広く使用されています(Lithium disilicate glass ceramics have been widely used as crown-restoration materials and metals.)。ガラスセラミックスは高い安定性、生体親和性、良好な操作性を有し、長期の安定性が要求される歯冠修復材料に適しており、結果として広く使用されています。加えて二ケイ酸リチウムガラスセラミックは根管治療歯のポストクラウンとしても使用されています。プレス成形の二ケイ酸リチウムは、200MPaを超える高い曲げ強さを有しており、CAD/CAM用の二ケイ酸リチウムとは異なり、自由に成形できます。

フレア根管のメタルフリー修復では、2つの築造方法が可能です。今回のように剛性を高めたリジッドな構造と、歯頸部をファイバーリボンで補強するようなフレキシブルな構造です。どちらの方法も単冠修復で利点があります。Fuekiらは、レジンで補強されたフレア根管にメタルを利用したリジッドな構造の有用性を報告しましたが、クラウンはセメンティングしませんでした。、そこで本研究では、クラウンを装着した金属をセラミックに置き換えたリジッド構造の評価を試みました。

薄い根管壁の象牙質を補強するために象牙質と弾性係数が近似したレジンを使用し、ポストとコアに金属に近い高い弾性率を持つ二ケイ酸リチウムを使用する意義を確立する必要があります。この方法の効果を明らかにする事で、フレア根管であっても可能な限り長持ちが期待できる歯冠修復が可能になるかもしれません。本研究の目的は、フレア根管を異なる4つのメタルフリーな方法で補強した歯の破折抵抗とタイプを評価することです。仮説は、フレア根管はレジンと二ケイ酸リチウムのコンビネーションで補強した方がよいです。

実験方法

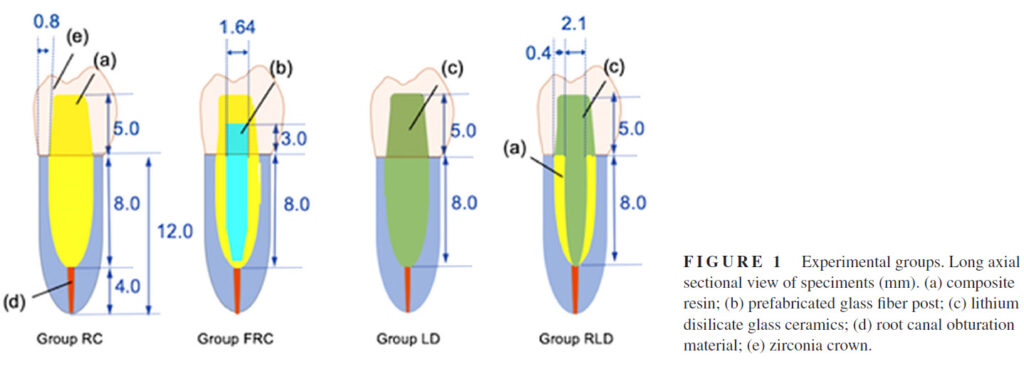

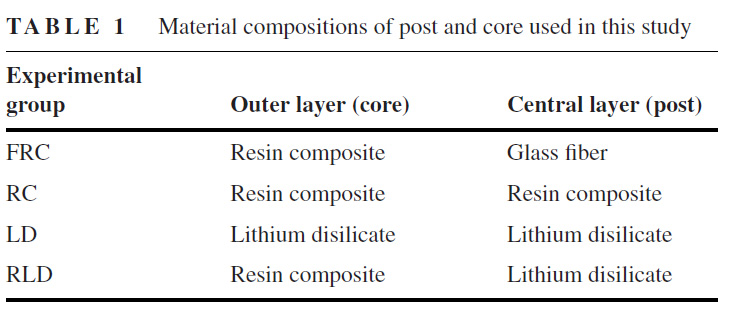

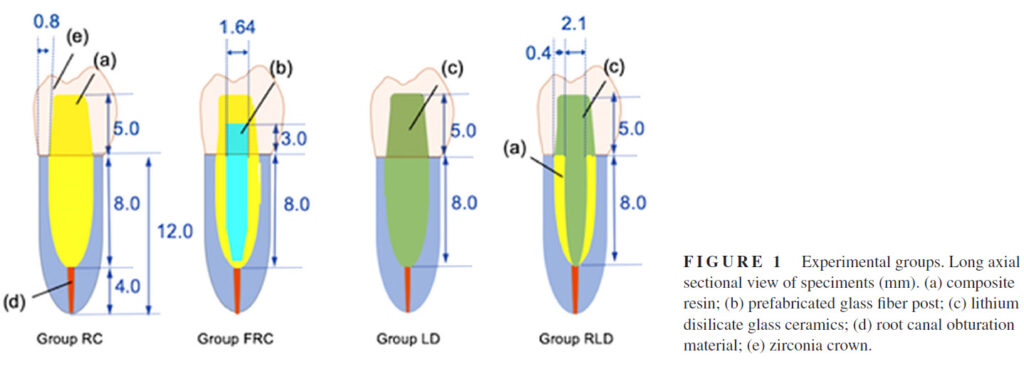

10本の試料(歯)ごとに4つの群に分けました。それぞれの群は異なるポストとコアで構成されています。ポストとコアのシステムを図1と表1に示します。

4つの群を解析しました。RC群:デュアルキュアレジン単体(DCコアオートミックス)(コントロール)。FRC群:クリアフィルファイバー1.6mm径とレジン、LD群:二ケイ酸リチウムポストコア単体(イニシャル LiSiプレス )、RLD群:テーパーを付与した二ケイ酸リチウムのポストと根管壁を補強したコンポジット。

虫歯、破折、亀裂などを認めない40本の牛下顎切歯を本実験で用いました。サンプルは-15度にて保管しました。25度で解凍し、4群に10本ずつ分配しました。

試料の歯根周囲の歯周組織は除去しました。根尖から18mmの部分で歯冠をカットしました。根管を120号のkファイルで形成しました。6%次亜塩素酸ナトリウム水溶液と2.5~3.5%過酸化水素水で洗浄後にペーパーポイントで乾燥しました。ガッタパーチャポイントと酸化亜鉛ユージノールシーラーを用い根充しました。根管治療後の歯根は全て24時間暗所保管しました。

すべての試料は、ヒト下顎小臼歯の歯根を模倣するため、旋盤を用いて均一に成形しました。歯根は直径約4.5mmに調整しました。形態はニッシン社製の解剖学的形態モデルに合わせました。歯根長を12mmに調整した後、ポスト形成は深さ8mmとしました。デジタルノギスで計測し、歯頸部の象牙質の厚みが0.8mmになるようにカーボランダムポイントで調整しました。

RC(レジン)群では、象牙質をクリアフィルユニバーサルボンドクイックで10秒表面処理後に乾燥しました。余剰ボンディング材をペーパーポイントで除去しました。20秒間650mW/cm2で光照射を行いました(注:ここからは全て図1を見るとわかりやすいです)。

ボンディング操作後に、デュアルキュアであるDCコアオートミックスをポストスペースに充填しました。全てのポストコアは同じ型を用いて築造しました。光照射は頬側、咬合面、舌側からそれぞれ10秒ずつ行いました。型と余剰レジンを除去した後に、咬合面、頬側、舌側にさらに20秒ずつ光照射を行いました。光照射後にコアの高さを5mmに調整しました。フィニッシュラインは全て0.8mm幅のシャンファーで、オールセラミッククラウン用に形成を行いました。口腔内環境を考慮して、全ての試料は湿度100%、37度で24時間暗所保存しました。

FRC(ファイバーポストコア)群において、ファイバーポストを11mmでカットしました。ポストを40%リン酸で5秒間処理後、純水で洗浄しました。エアーで乾燥後に、シランカップリング剤で処理しました。クリアフィルユニバーサルボンドクイックで象牙質を20秒間処理し、余剰のボンディング材をペーパーポイントで吸い取りました。光照射はRC群と同様に行いました。ボンディング処理後に、デュアルキュアレジンをポスト部に充填し、ファイバーポストを中央に植立しました。光照射は頬側、舌側、咬合面からそれぞれ10秒行いました。コア用の型を用い、同じレジンで築造しました。その後RC群と同様の形成、保管を行いました。

LD(二ケイ酸リチウムポストコア)群は間接法にて製作しました。エグザファインパテタイプとレギュラータイプで印象しました。石膏(ニューフジロック)を注入し、コアパターンを専用の型をもちいてワックスアップしました。機械でプレスする前に、パターンを専用の埋没材を用いて埋没しました。ポストコアは150μmの粒径のガラスビーズで研磨、その後内面を調整しました。40%リン酸で処理後に純水で洗浄、エアー乾燥しました。その後、シランカップリング剤で表面処理をしました。パナビアV5でポスト部の表面処理を行いました。パナビアV5で二ケイ酸リチウムポストコアを合着しました。図2に示すようにコアの軸面の高さを5mmに調整しました。全周0.8mmのシャンファー形態に形成しました。口腔内環境を考慮して、全ての試料は湿度100%、37度で24時間暗所保存しました。

RLD(二ケイ酸リチウムポストとレジンコア)群では、クリアフィルユニバーサルボンドクイックで象牙質を20秒表面処理しました。余剰のボンディング材はペーパーポイントで吸い取りました。象牙質をエアー乾燥後に、光照射を10秒行いました。ボンディング操作後に、デュアルキュアレジンであるDCコアオートミックスをポスト部に充填しました。ワセリンを塗布した直径1mmの光透過性透明アクリル棒を挿入し、光照射を頬側舌側からそれぞれ15秒ずつ行いました。光照射6分後にアクリル棒を引き抜きました。アクリル棒がささっていた穴に沿ってポストスペースをダイヤモンドバーで形成しました。二ケイ酸リチウムポストをLD群と同じ手法で製作しました。先に充填したレジン部分を40%リン酸で10秒処理し、水洗エアー乾燥し、さらにシラン処理しました。二ケイ酸リチウムコアも40%リン酸処理後、水洗エアー乾燥、シラン処理しました。二ケイ酸リチウムコアをパナビアV5で合着しました。全ての試料は蒸留水中37度で24時間暗所保存しました。

形成の終了した40本の歯をスキャナー(Shining 3D)で3Dスキャンし、デジタルデータを得ました。CAD/CAMソフト上で、下顎第一小臼歯の歯冠修復を選択しました。ジルコニア冠を5軸ミリングマシン(MD500)で製作しました。スペーサーは80ミクロンとし、咬合面の厚みは最低1mmとしました。ジルコニア冠をヒーティングレート10度で1500度2時間係留し、シンタリングを行いました。すべての歯冠修復物は、10mmの距離を保ちながら、0.2MPaの圧力で70μmの粒子を用いて10秒間研磨しました。その後、クラウン内面にMDP含有プライマー(セラミックプライマー)を塗布しました。試料については、蒸留水中で5分間超音波洗浄とブラシコーンによる研磨を行いました。ポスト表面はパナビアV5プライマーで20秒間処理しました。その後、パナビアV5にて合着しました。口腔内環境を考慮して、接着界面を成熟させるため全ての試料は蒸留水中に37度24時間保管しました。

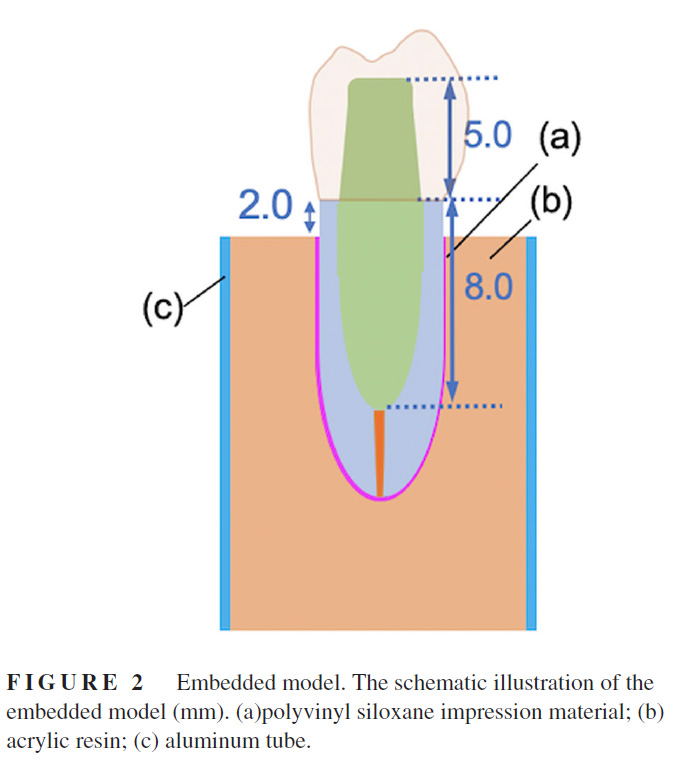

全ての歯をアクリルレジン(パラプレス)に包埋しました。生物学的幅径に基づき、歯根がアクリルレジンから2mm露出するようにしました。長さ20mm、直径20mm、厚み1mmのアルミ製のリングに包埋しました(図2)。シリコーンゴム印象材を、人工的な歯根膜に模して厚み約0.25mmで歯根周囲に設定しました。各群の試験片を専用ゲージで歯根の長軸に対して45◦の角度にセットし、ボールエンド(直径φ=2mm)で荷重をかけました。荷重試験は、万能試験機(オートグラフAGS-H)を用い、クロスヘッド速度1mm/minで破折が発生するまで行いました。最大圧縮荷重と破折により生じた故障モードを記録しました。

正規分布の検討のためThe Shapiro–Wilk testを、分散の均質性の検討のためLevine’s testを行いました。データは正規分布に従い、データの分散は均質性を示しました。破折荷重の解析には、一元配置分散分析とTukeyの多重比較を行いました。加えて、破折荷重を独立変数、ポスト、コア材料のタイプを説明変数とした回帰分析も行いました(表1)。Fisherの正確確率検定を故障モードの解析に用いました。有意水準は5%としました。

結果

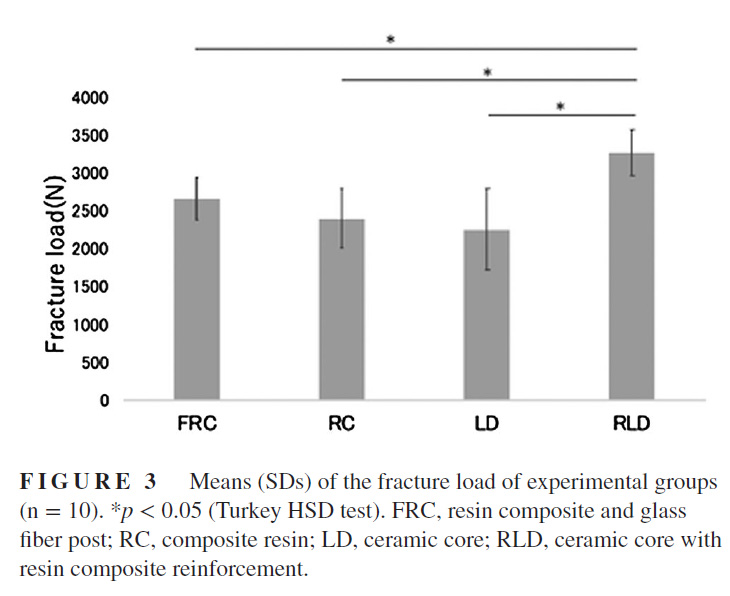

一元配置分散分析の結果、グループ間により破折荷重に統計的有意差を認めました。Tukeyの多重比較から、RLD群の平均破折荷重(3268N)は、RC群(2398N)、FRC群(2664N)、LD群(2260N)と比較して有意に大きい結果となりました(図3)。

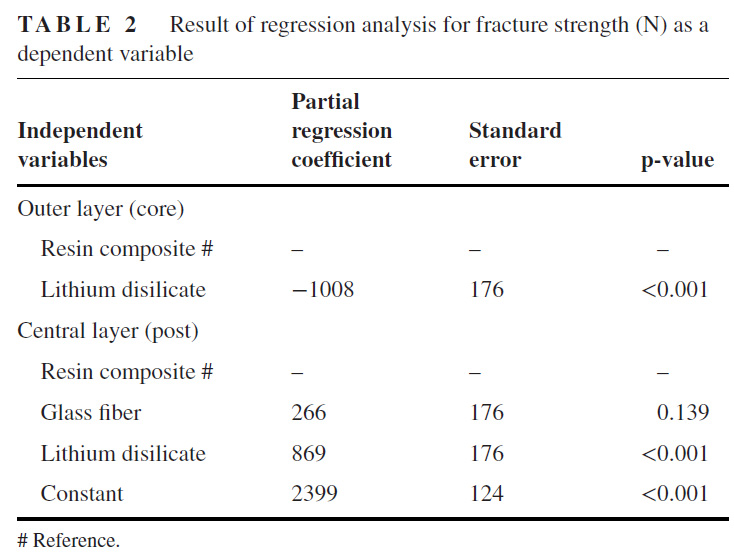

RC、FRC、LD群には統計的有意差を認めませんでした。回帰分析の結果から、二ケイ酸リチウムをコアの外表面に使用した場合の破折加重は、レジンをコアの外表面に使用した場合と比較して有意に小さくなりました。対照的に、ポストととしてコアの中央部に使用した場合、二ケイ酸リチウムの破折加重は、レジンよりも有意に大きくなりました。コンポジットレジンとファイバーで有意差は認めませんでした。

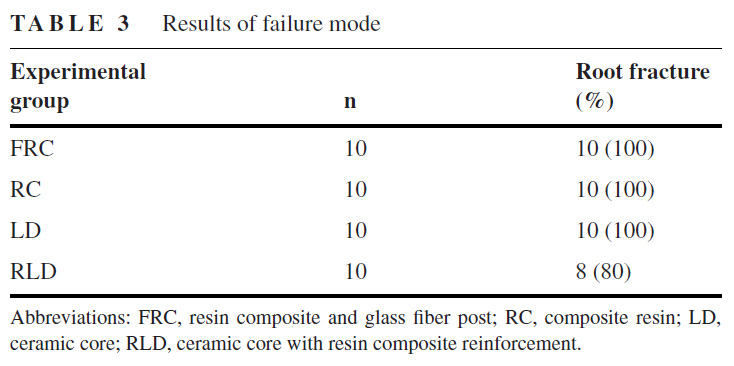

試料の殆どは歯根破折を認めました(表3)。垂直性歯根破折をLD群に認めました。FRC群の7試料において、歯根破折が起こりましたが、クラウンは脱離しませんでした。各群間で統計的有意差は認めませんでした。

考察

本研究では、フェルールのないフレア根管の破折荷重を比較し、二ケイ酸リチウムポストコア、レジンで補強された根管を含む4つのポストコアの種類における破折の様相について観察しました。本研究の結果から、フレア根管の根管治療歯において、脆弱な根管壁を補強し、二ケイ酸リチウムガラスセラミックをポストコアとして使用することは有用であるという仮説が支持されました。

ジルコニア冠を合着した歯の破折荷重を比較しました。RLD群のみが有意に大きな破折荷重を示し、他の3群間には有意差は認められませんでした。

RLD群で有意に大きな値が認められたことについて、脆弱な根管がコンポジットレジンで厚みを増し補強され、その後でセラミックポストコアが接着性レジンセメントで合着されました。二ケイ酸リチウムガラスセラミックは高い曲げ、破折強度を有する審美的な修復材料です。脆性材料のため、微細な欠損からクラックが生じる可能性があります。クラックの軽減には、適切な厚みと、セラミック材料とレジンの間に強い化学的な接着が必要です。本研究では、インレー修復における最小厚みを参考に、コンポジットレジン補強群のポスト径を先端径1.4mm、最大径2.2mmとすることで、十分な厚みを確保しました。さらに、二ケイ酸リチウムガラスセラミックポストコアにはシラン処理を行い、重合、接着性レジンセメントで接着しました。二ケイ酸リチウムガラスセラミックの透過性とレジンセメントによる接着力により、歯根と構造物との強固な連結を得ることができました。結果として、荷重がかかっても、応力が弱い残存歯質に集中することはありませんでした。構造を強化するには、レジンによる補強とセラミックポストコアの使用、この2つのポイントが必要です。

本研究では、殆どの試料は大きな荷重に耐えられず、歯根破折が観察されました。一般的に、コンポジットレジンとグラスファイバーを使用した場合、垂直性の破折よりは水平性の破折が起こりやすい事が報告されています(文献34、35)。しかし、FRC群において殆どの試料で垂直性の破折が認められました。本実験で使用した試料は、薄い根管壁でフェルールも有しておらず厚いレジン層が存在しているためと考えられます。接着界面に大きな重合収縮が起こり、接着面にダメージが加わりました。残存歯質が充分であれば、応力は歯根を通して分散し、結果として応力は歯頸部のレジンに集中すると考えられます。しかし、フレア根管では応力は充分に分散しないかもしれません。まず根管壁の脆弱な領域に向けられた応力の方向に破壊が起こり、その後、レジンポストとコアが破壊されます。

いくつかの論文では、根管治療歯でファイバーポストとレジンを組み合わせた場合、高い破折強度を有する事が報告されています。しかし、本研究の結果から、RC群とFRC群で有意差を認めませんでした。これから、フレア根管では、中央にファイバーを使用してもレジンコアを補強する効果は無い事が示唆されました。したがって、この実験では、フレア状の根管の中央にファイバーポストを配置しても、十分な補強効果を得ることは困難でした。

垂直性の歯根破折がLD群全てで認められた一方で、RLD群群の6つの試料では認められませんでした。LD群では、レジンによる補強が無いため、応力が弾性率の高いセラミックポストの先端に集中したと考えられます。観察された破折線は、セラミックポストと象牙質の界面に沿っていました。これから、コア自体は充分な強度を有していると考えられました。RLD群では、象牙質をレジンで補強することによりセラミックポスト径は減少しました。そのため、応力が歯根に伝達する前に、セラミックの脆性によりポストの破折が起こり、水平性の破折とコアの破折が観察されました。従って、補強するレジンの厚みと二ケイ酸リチウムポスト径の関連を検討する余地があります。

本研究では、牛歯をヒトの歯の代わりに使用しました。牛歯の機械的特性と接着強さはヒトの歯と類似していると報告されています。牛歯を使用した目的は、歯根形態を標準化する事です。加えて、過去の研究に合わせて、ポスト長を8mmにしました。これは少し長いかもしれません。将来的に、ポスト長を短くすることで破折リスクを下げられるかどうか検討する必要があります。

口腔内では湿度と温度変化により、ポスト、コア材料は劣化、不安定な状態になる可能性があります。この臨床的なシチュエーションを考慮すると、サーマルサイクル試験とくり返し荷重試験による評価は、ポストコアシステムの疲労を評価するのに必要かもしれません。さらに、局所的に集中する応力は破折モデルを解析する事で観察できますが、さらなる議論には、内部構造の応力分布を検討する有限要素解析から得られるシミュレーション結果が必要です。

また、ジルコニアブリッジによる大臼歯の補綴の場合、小臼歯に高剛性の金属材料を使用することで、ブリッジや歯根の歪みが抑制されることも報告されています。このため、本研究で考案された硬質メタルフリーのコア法は、ブリッジの支台としてフレア根管を有する歯に有用であると考えられます。

結論

単冠修復時に、フレア根管の補強としては、レジンコアと二ケイ酸リチウムポストの方が、レジンコアとファイバーポストよりも機械的特性で優れていることが示唆されました。

まとめ

二ケイ酸リチウムポストを使用するというのは、どこまで実際の臨床で可能かわかりませんが、レジンで菲薄化した歯質を補強して、そこに硬いが脆性のあるポストを使うという発想はなかなか面白かったです。ただし、こういった過剰に菲薄化した歯は、今回の様に水平性に折れてくれたとしても、再度ブリッジの支台などに使おうと思うかどうか・・・、これはなかなか微妙な所かなと。

あと実際の臨床では、フェルールがない場合に今回の様なレジンコア、ファイバーコアといった選択をするか?という疑問はあります。自分は保険治療で挺出できないのならメタルコアで縁下部はメタルマージンにしてしまいます。

今回レジン単独のコアとファイバーコアで有意差がありませんでした。自分は保険外の時には細いファイバーを複数本数入れるようにしているのですが、そういった場合、1本だけとは違った挙動を示すことが考えられるわけでそこら辺を検討した論文がないか検索してみようかなと思いました。

「特に、薄い根管をコンポジットレジンで補強し、その後にポストコアを築造する方法は、レジン単独、またはポストコア単独よりも強いです(文献19~23)。」ここら辺興味が湧いたので引用文献を入手できたら読んでいきます。